Nimm mal die Batterie aus deinem Controller raus und setze sie wieder ein.

Beiträge von Harka

-

-

100 t Lok plus noch so einige Tonnen für den Schwerlastwagen - da dürfte es den Zugmaschinen schon ein bissl warum ums Herz werden, wenn sie die Fuhre bewegen wollen. Mit den Zugmaschinen dürften da leicht 200 t zusammenkommen.

Tolle Arbeit, sehr sauber und professionell ausgeführt.

Ich frage mich nur, wer dafür Platz auf der Anlage hat. Die Fuhre dürfte im Original über 100 m lang sein, das sind in TT dann so um die 1 m.

-

Dafür ist eine Anzeige wegen Vergewaltigung fällig. Ich fordere die Höchststrafe und lebenslangen Fahrerlaubnisentzug für die Täter. Wie kann man dies einem solchen Kultauto nur antun (auch wenn hier keine Originalteile verwendet wurden).

-

-

ich vermute mal, du konntest das Aufschlagen meiner Kinnlade auf meinem Schreibtisch hören ...

-

Die komische Sonnenblende ist garantiert kein Originalzubehör, aber an den Dingern hat doch jeder rangeschraubt, was gerade da war. Ich kann mich da an durchaus wilde Teile erinnern. Da gab es nicht nur jede Menge mehr oder weniger legale Zusatzscheinwerfer, selbst gezangelte Windleitbleche und auch Sonnenblenden. Letztere zeugten vom großen Organisationstalent und der Weltoffenheit des Fahrers, gab es die Dinger in der DDR doch gar nicht. Ungarn zum Beispiel hatte aber W50 und dort gab es fast alles, so man passendes Tauschmaterial dabei hatte. Und wenn man unter der Woche einen W50 fuhr und jemand aus dem RFT Arnstadt am Wochenende umziehen wollte - der RFT hatte eine Galvanik und die konnten auch verchromen und vernickeln. So erhielt ein W50 in Arnstadt einen verchromten Kühlergrill und verchromte Stoßstangen. Das sah affig aus, auch weil Anfang der 1980er Jahre die Zeit der chromblitzenden Fahrzeuge längst abgelaufen war, aber der Fahrer rüstete auch die schicken aufpreispflichtigen schwarzen Plastikteile seines neuen Wartburgs zurück auf polierfähiges Aluminium.

-

Heute brachte der Postbote etwas wiederwillig PIKOs neue BR 243. Wie schon vorab gezeigte Bilder verrieten, ist sie ganz auf der Höhe der Zeit.

Obwohl es natürlich unfair ist, das aktuelle PIKO-Modell mit dem 30 Jahre älteren Tillig-Modell zu vergleichen, kommt man da doch nicht drum herum. PIKOs 243 ist filigraner und die Gravuren insbesondere im Fahrwerksbereich tiefer und plastischer, ohne das Tilligs 243 da richtig schlecht aussehen würde. PIKOS Lok ist fertig zugerüstet und hat auch weitere Details wie einzeln angesetzte Scheibenwischer und beidseitige Rangiertritte rechts vorn. Die funktionslosen Phantographen sind filigraner, Tilligs können aber Fahrstrom auch vom Fahrdraht abnehmen (was ich begrüße und auf meiner alten Anlage auch gerne nutze). Der Dachgarten selber ist bei PIKOS 243 wesentlich detaillierter und zeigt Details, die bei Tillig schlicht weg fehlen. 30 Jahre Entwicklung im Formenbau und im Anspruch an die Modelle kann man halt sehen. Das Lüftergitter auf dem Dach ist bei PIKO ein durchbrochenes Ätzteil. Auffällig sind die nicht so vorbildwidrig tief wie bei Tillig sitzenden Seitenfenster.

Kurzkupplung und NEM-Aufnahme verstehen sich bei einer Neukonstruktion von selbst. PIKOs 243 zeigt aber selbst am Boden korrekte Gravuren der Bauteile, Tillig stellt sie nur recht grob dar – letztlich egal, man sieht sie eh nicht.

Das leicht dunklere rot von PIKOS 243 wirkt vorbildgerecht, die Bedruckung insbesondere des Zierstreifens an den Ecken ist deutlich besser gelungen als bei Tillig, wo man leider recht deutlich die Übergänge sieht. PIKOS 243 zeigt auch ein paar kleine Bedruckungen mehr, als Tilligs 243, aber man muss schon danach suchen und sehr genau hinsehen.

PIKOS 243 wiegt 188 gr und hat pro Drehgestell einen Haftreifen, Tilligs 243 kommt auf 179 gr mit gleichfalls einem Haftreifen pro Drehgestell. Die Zugkraft sollte für vorbildliche Züge locker reichen.

Auffällig bei PIKOS 243 sind die hübsch eingerichteten Führerstände, zwar nur einfarbig, aber im hellen braun des Originals. Eine Führerstandsbeleuchtung ist digital zuschaltbar und zeigt den fehlenden Lokführer ;-). Erstmals wird synchron mit der Fahrtrichtung auch eine Instrumentenanzeigenbeleuchtung realisiert. Witzig, aber kaum sichtbar. Die Stirnlampen sind hell und bilden nicht die bei den alten Lichtleitern von Tilligs 243 notwendigen schwarzen Löcher. Etwas störend ist bei PIKO der schwarze Punkt der LED, aber sobald man sie einschaltet, sieht man das nicht mehr.

Bei meiner 243 war das Oberteil falsch herum aufgesetzt. Das stört erst mal nicht weiter, allerdings passt dann der mittlere Teil des Unterteils optisch natürlich nicht, auch wenn es beim Modell mechanisch und elektrisch keinen Unterschied macht.

Auf dem Gleis erzeugte PIKOS 243 ein hohes kratzendes Geräusch, welches aber nach wenigen Minuten Einfahren verschwand. Danach fuhr die Lok lautlos über die Gleise.

Der Beipackzettel verrät nur das Nötigste. Die beiden Schrauben, die das Oberteil am Unterteil halten, sind sehr gut versteckt.

Als Zurüstteile liegen drei Sonnenrollos bei. Das macht Sinn, wurden diese doch auf der Seite, die nicht in Betrieb war, immer geschlossen (der Führerstand sollte sich so in der Sonne weniger aufheizen). Für die in Fahrtrichtung kann man die Rollos aber auch (wer will asymmetrisch) kürzen, damit der Einblick in den Führerstand gewahrt bleibt. Außerdem gibt es Zurüstteile für die Vitrine.

Ich habe in die PIKO-Lok einen Decoder von Tillig (ja, ich weis, Sakrileg) reingedrückt, da mir der Sound auf die Nerven geht und man den sonst mitkaufen muss, wenn man eine digitale Lok möchte. Einzig die Schlussbeleuchtung musste ich ändern, denn die leuchtete auf der falschen Seite (also in Fahrtrichtung), aber dazu tauschte ich nur die Werte von CV35 und CV36 miteinander und alles war gut. Die Führerstandbeleuchtung liegt auf F3 und F4, aber da man sie eh nur im Stehen einschaltet, spielt es keine Rolle, dass auf den Funktionen schon der Rangiergang (F3) und das ungepufferte Fahren (F4) liegt.

Fazit: Ein schönes Modell von PIKO, welches klar die Weiterentwicklung im Formenbau zeigt, ohne das Tilligs altes Modell dagegen so richtig schlecht aussieht.

-

Ein tolles Modell und eine gute Bauausführung.

Was mich stört, ist der Umstand der halbherzigen Modellumsetzung. Warum fehlt die Aufstiegsleiter, kam man doch ohne sie an die Tanks gar nicht ran.

Wie steht es bei den Bausätzen mit der Lieferbarkeit und der Sicherheit der Bezahlung? Sie sind nun nicht gerade billig und kommen zum Großteil aus einem Land, das wir mit Embargos und Postkontrollen überzogen haben.

-

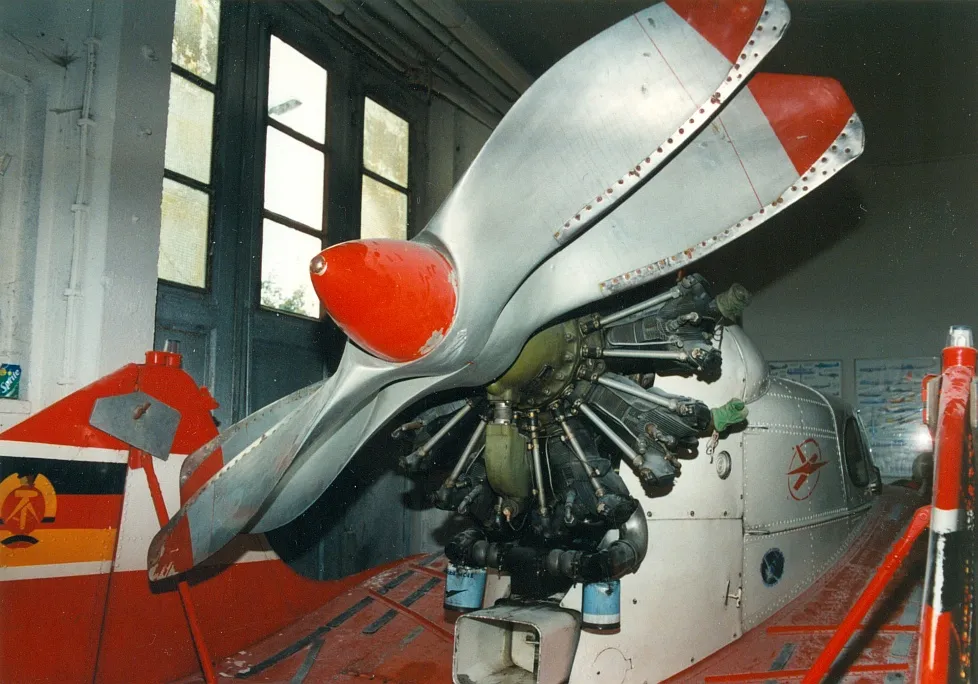

aufgenommen in der Nähe von Berlin in einem kurz danach für immer geschlossenem Luftfahrtmuseum. Der Verbleib des Fahrzeuges ist unbekannt, aber das Sandmännchen hat auch ein Exemplar.

Zur korrekten Montage des Propellers im Museum ist es nicht mehr gekommen.

Die Weiterentwicklung dieses Schneemobilds wurde zugunsten von universeller einsetzbaren Luftkissenfahrzeugen aufgegeben.

-

-

-

Der SKP (Startkontrollwagen) war im ersten Leben eine Feuerwehr von Mercedes und noch sehr gut im Originalzustand erhalten. Er wurde Ende der 1980er Jahre von der DEFA gegen ein moderneres Fahrzeug getauscht. Die gelb-roten Teile sind Herkules-Seilwinden aus der CSSR. Die vordere ist eine Herkules III - Winde, die hintere eine Herkules IV - Winde. Die Herkules III kann selbstständig fahren und hat sogar eine für die Straße notwendige Beleuchtung. Die modernere Herkles IV ist nur ein Anhänger und muss zum Start geschleppt werden (was nervig war, besonders wenn im Laufe des Tages die Startrichtung geändert wurde). Beide haben luftgekühlte Tatra-Motoren. Im Bild schleppt ein 17-jähriger Schüler mit der Herkules III ein Segelflugzeug in die Luft.

-

Da fiel mir doch letztens was in die Hände:

-

Aus welchem Grund schleppt man so eine Lok über die Straße? Die Aktion ist doch ganz sicher nicht billig.

-

Stimmt. Ich würde dazu "Auspuff-Metall" aus dem Modellflugzeugbau nehmen. Es nennt sich auch "gebranntes Eisen" und sieht aus wie eine dunkle Brünierung.

-

Das sieht super aus, aber wo hat man dazu Platz auf der Anlage?

-

Die Felsen an sich sind kein Problem. So was gibt es in den Mittelgebirgen reichlich. Was den Unterschied zum Hochgebirge aber ausmacht ist der Bewuchs. In den Mittelgebirgen in den Höhen, in denen die Bahn fährt, ist dort jede nicht senkrechte Fläche bewachsen und sei es nur mit Gestrüpp oder Gras. Die Farbe deines Felsens geht Richtung Muschelkalk - ein insbesondere in Thüringen weitverbreiteter Gesteinstyp der Vorläufer des Thüringer Waldes (Saale-, Werra- oder Geratalstrecke, Eisenach, Jena zum Beispiel), der Hauptgebirgszug und der Kamm sind aus solidem Basalt und Granit. In Muschelkalk finden Bäume auch an Steilhängen genug Halt. Nimm Google Earth und mach eine Kamerafahrt von Arnstadt (der Ort steht auf Bundsandstein) und Plaue. Dort sind die Kalksteinfelsen gut zu erkennen. Oberhalb von Plaue (vor Liebenstein) beginnt der Granit und ab da wird das Geratal zwar enger, aber blanken Felsen sieht man dort kaum noch.

-

Hab ich ein Glück, ich fahre Epoche III und IV und da passt der Wagen nicht. Wieder Geld gespart, denn so hübsch wie das Wägelchen aussieht, bestünde Kaufzwang. Ein wirklich sehr gelungener Farbtupfer im Zug und eine tolle Recherchearbeit.

PS: Du darfst den Hersteller ruhig benennen, denn auch ihm gebürt Lob. Nicht alle Hersteller hören den Kunden so gut zu und Handeln dann auch noch so. Solch ein Hersteller darf auch gerne etwas Gewinn mit so was machen.

-

Sehr schön ist das weiße Lenkrad des Multicar M22, denn das hatten sehr viele (ab Werk). Da allerdings das DDR-Einheitlenkrad drauf passte, wurde es gerne später gegen ein schwarzes getauscht. Ich hatte beide auf tausenden Kilometern in der Hand. Die rostbraune Ladefläche passt auch, weil dort der Lack ganz fix ab war. Die schwarzen Gummiverschlüsse der Motorhaube könntest du noch mit einem Edding schwärzen.

Warum sind die Felgen braun? Ich kenne die nur in schwarz, rot und grün.

Ich kann nicht erkennen, ob du es getan hast, aber ich habe allen meinen M22 ihren Hinterradantrieb spendiert und eine Kardanwelle drunter gebastelt (ok, die Linke ist etwas zu dick).

-

Also ich vestehe die Kritik gerade nicht so ganz. Mir gefällt die Lok und was gibt es da auszusetzen. Schon mal eine echte Lok in solchem Licht gesehen? Da ist keine Wand glatt und ohne Beulen, aber nicht mal die sehe ich hier.